目次

■ 最近の痛ましい事故から

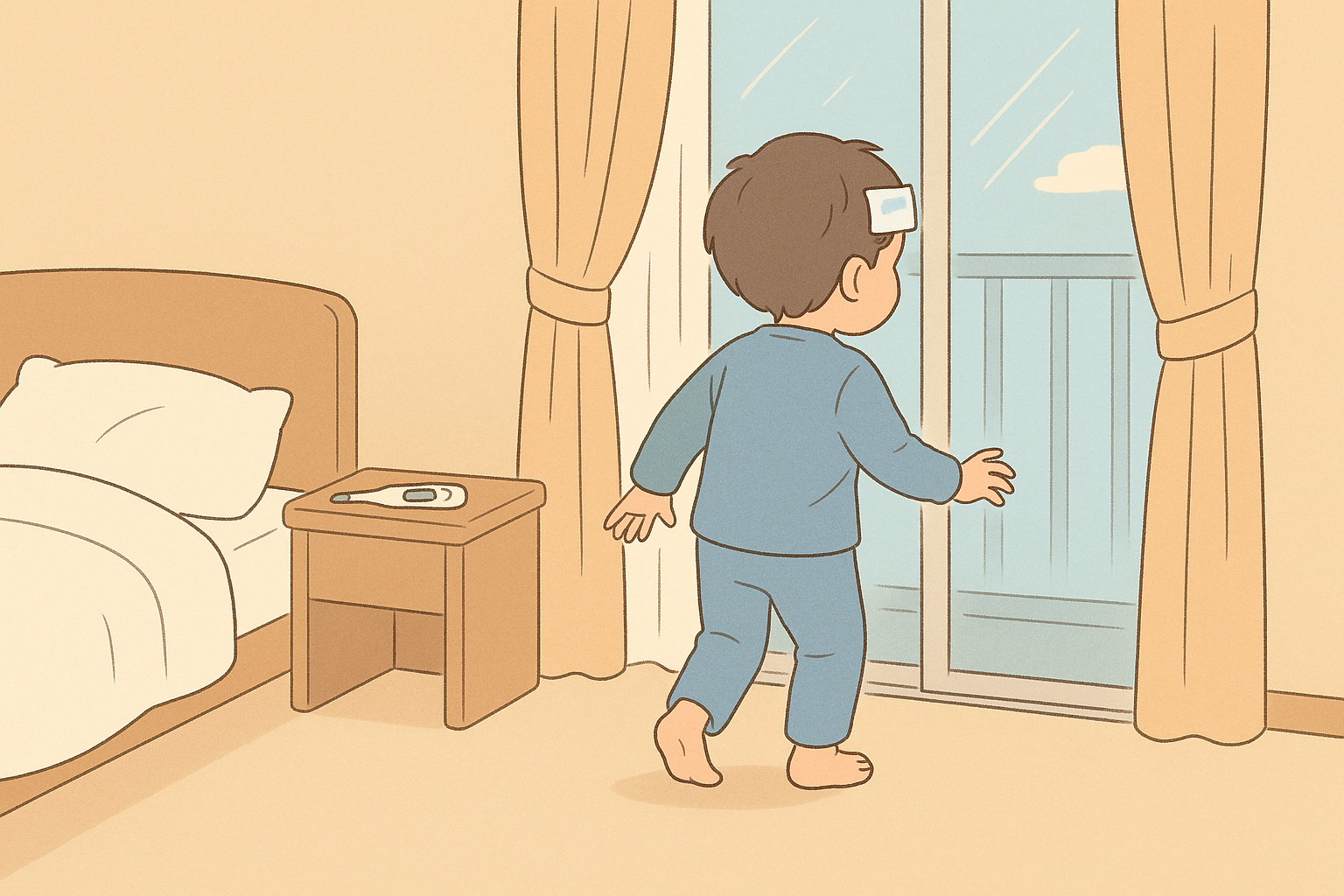

2025年11月、東京都杉並区のマンションで、

インフルエンザに罹患して自宅療養中だった小学1年生の男児が、4階ベランダから転落する事故が報じられました。

母親が薬を受け取りに行くため一時的に家を空けた隙に、男児は冷却シートを貼った状態でベランダへ向かい、転落。男児は意識があったものの骨折などの重傷で搬送されています。

この報道を受け、専門家は「高熱に伴う“熱せん妄(ねつせんもう)”の可能性が高い」と指摘しています。

この事件は、毎年のように繰り返される「インフルエンザと異常行動」の危険性について、改めて注意を喚起するものとなりました。

1. そもそも異常行動とは?

インフルエンザの高熱に伴って起こる、一時的な意識障害・行動異常のことを指します。典型的な症状としては:

- 急に走り出す

- 意味不明なことを言う/叫ぶ

- 布団やベッドから飛び出す

- 高所へよじ登ろうとする/外へ飛び出そうとする

- 鳥のように手をバタバタさせる、羽ばたく真似をする

このような行動は、熱が下がるとともに落ち着くことが多く、後で本人が覚えていないことも少なくありません。

重要なのは、これは “薬を飲んだから起きる”というわけではなく、インフルエンザという病気自体が原因になり得る現象 であるという点です。

2. 「薬が原因?」という誤解の歴史

■ タミフル問題から始まった混乱

2007年、中学生の転落死などの異常行動・飛び降り事例が報道され、当時使用されていた抗インフルエンザ薬 オセルタミビル(商品名:タミフル)が疑われました。

その結果、10代へのタミフル使用は「原則差し控え」という措置が取られました。

しかし実際には、当時から 薬を飲んでいない子どもでも異常行動が起きていた という報告が複数存在していました。

3. 大規模研究が示した「決定的な事実」

その後、国内外で疫学的な調査が行われ、以下のようなデータが出ています。

異常行動発生率(100万人あたり)

- タミフル:3%

- リレンザ:2.1%

- イナビル:2.8%

- 薬を飲んでいない群:7.2%

(厚労省研究班データより)

- 異常行動の発生率は、薬を服用した群よりも、薬を服用していない群の方が高かったという報告があります。

- また、タミフル以外の抗インフル薬(例えば ザナミビル、ラニナミビル)を使用した例でも、異常行動が起きていたことが示されています。

このように、薬剤使用の有無だけで異常行動のリスクを説明することは、科学的には妥当ではないという結論が支配的です。

4. それでも注意喚起が続く理由

では、なぜ薬の添付文書や医療機関で「異常行動への注意」が継続されているのでしょうか?その理由は以下の通りです。

- 異常行動は、インフルエンザという感染症が引き起こす 高熱・意識変容・せん妄 が要因である可能性が高く、薬を使っていても注意が必要だから。

- 特に自宅療養・高熱下・夜間など、家族・保護者の目が届きにくい状況で事故(転落・徘徊・外出など)が起きやすい。

- 添付文書では、「発症から2日間は目を離さない」「高所・ベランダから離れた部屋で療養させる」「窓・玄関を施錠する」など、事故防止のための具体的な対策が記載されています。

つまり、薬自体を“危険なもの”としてではなく、インフルエンザの病態変化時に備えるための注意として捉えることが適切です。

5. ではタミフルは本当に安全なのか?

タミフル(オセルタミビル)は、世界的にも長年使用されてきた抗インフルエンザ薬で、重症化リスクの高い子どもや持病のある方などに対して推奨されている治療薬のひとつです。

一方で、過去には「タミフルを飲むと異常行動を起こす」という報道が社会的に大きな話題になりました。

しかし、よく整理してみると以下のような点が明らかになっています。

- 「タミフル=異常行動」という認識は、当時のメディア報道で作られた“印象”が強く、科学的根拠に乏しい状態でした。

- 大規模調査では、タミフルを使用した群で異常行動のリスクが 有意に上がるというデータは確認されていません。むしろ、薬を使わない群の方がリスクが高かったという報告もあります。

- 2018年に厚生労働省は、タミフルの10代使用差し控えを解除し、使用上の制限を撤回しました。これは、蓄積された疫学データをもとにした判断です。

これらを踏まると:

✔ “タミフルだから異常行動が起きる”という科学的根拠は現在では揺らいでいる

✔ 異常行動の主因は、むしろ「インフルエンザそのもの」「高熱・せん妄・意識変化」

✔ 薬の有無にかかわらず、リスク管理(つまり見守り・環境整備)が重要

ただし、薬である以上「絶対に安全」ということではありません。薬に伴う副作用・合併症の可能性は常にゼロではないため、適切な使用とフォローアップが前提となります。

6. 親として知っておくべき“本当のリスク”

親御さんとして意識しておいてほしいポイントを整理します。

- 薬を飲んだから/飲まなかったから「必ず異常行動が起きる/起きない」というわけではない。

- インフルエンザ発症直後、特に 発熱から1~2日間 は行動異常・事故リスクが高まる。

- 転落・徘徊・外出などの危険な行動を防ぐため、 「子どもを一人にしない」「ベランダや高所のない部屋で療養させる」「窓・玄関を施錠する」 などの環境整備が有効。

- インフルエンザ脳症とは別物だが、高熱・意識障害が出た場合は速やかに医療機関へ。

- 薬の使用を迷ったときは、安心してかかりつけ・受診先の小児科に相談を。薬を怖がって受診を遅らせることの方がリスクになるケースがあります。

7. 小児科専門医として伝えたいこと

このたびの杉並区の事故は、薬の安全性とは別に、インフルエンザという病気の“高熱・せん妄・意識変化””というリスクをあらためて浮き彫りにしたものでした。

10年以上にわたって議論されてきた「タミフルと異常行動の因果」は、疫学データの蓄積により、強い因果関係があるとは言えないという結論に至っています。

それでもなお、異常行動・事故のリスクがゼロではない以上、特に子どもがインフルエンザにかかったときは、

■ 一番大切なのは

「発症後1~2日は、子どもを一人にしない」こと。

薬を使っても使わなくても、

この見守りとケアが事故予防の鍵です。

👉 最後に

外来でも毎年、「タミフルって本当に大丈夫なんですか?」「異常行動って薬の副作用なんですか?」という質問を本当にたくさん受けます。

実際は、薬を飲んでいない子どもの方が異常行動を起こすケースの方が多いというデータも出ています。

だからこそ、親御さんに意識してほしいのは、

“薬を怖がる”ことではなく、“発熱後の2日間、子どもを一人にさせない”という行動” です。

どうぞ、ご家庭で安心して療養できる環境を整えてください。